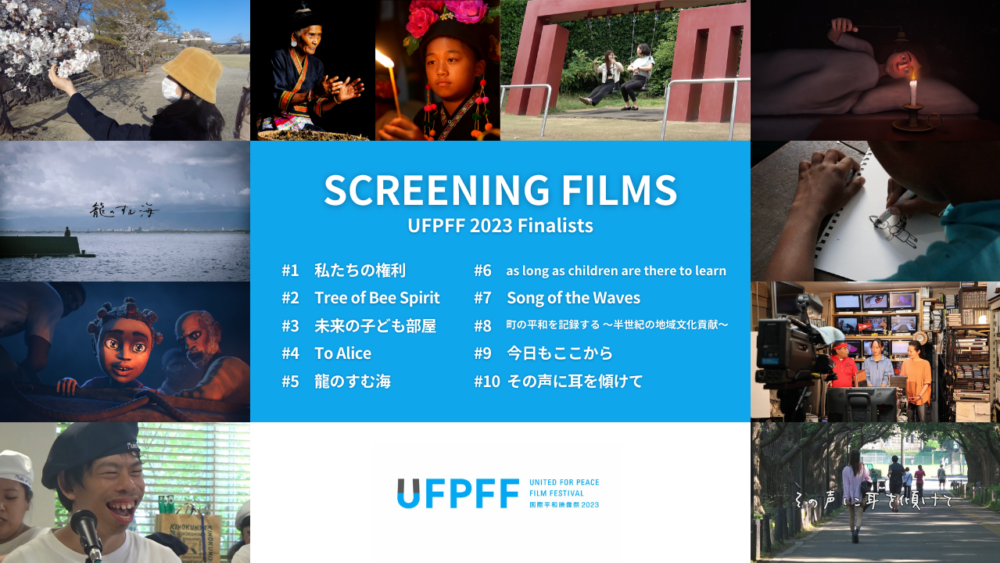

多数の応募作品の中から選出された国際平和映像祭2023ファイナリスト10作品を発表します!

9月18日(月・祝)東京渋谷区・ヒューマントラストシネマ渋谷にて開催いたします国際平和映像祭2023では、全作品の上映と監督登壇&審査会を開催します。

▼PEACE DAY × 国際平和映像祭 2023 参加者募集!(9.18 渋谷開催)

国際平和映像祭2023ファイナリスト10作品

『私たちの権利』(杜 宇萱 Usen To/早稲田大学/中国)

作品概要:

ベトナム人技能実習生リエンさんは、職場でパワハラに遭い、技能実習の転職制限で仕事を辞められず、ずっと我慢していました。NPO POSSEの支援のもとで、労働組合に加入し、自分の権利を守りました。問題を解決した後、彼女たちは街に出て、他の外国人労働者を助けようとします。

プロフィール:

中国人留学生。来日後、中国と日本の労働問題に関心を持ち、外国人労働者支援のボランティアに参加、その中で取材と発信活動を開始。技能実習制度の問題を八ヶ月間取材してドキュメンタリーを制作した。

メッセージ:

来日後、私は労働問題に対する興味のもとで外国人労働者支援のボランティアをやっていました。そこで数多くの技能実習生と出会いました。実習生たちが賃金未払い、パワハラ、劣悪な住環境などを我慢してきて、転職が原則認められないため、「失踪」まで追い詰められた人もいます。そこで、リエンさんと出会いました。とても明るくて前向きな方で、自分の権利を積極に守ろうとした姿に感動し、彼女の活動を八ヶ月間取材しました。この間、リエンさんが特定技能在留に転籍し、自由に転職できるようになりました。このような経験をした彼女の言いたいことを本作品で伝えたいと思います。

『茶神の樹』(ダオユアン・チー/北京師範大学付属実験中学/中国)

作品概要:

“最後の王子”グォウェン・スーの目を通して語られるこの作品は、雲南省のプーラン族が過去1世紀に経験した変化を描く。中国の主流文化への急速な同化の中で、伝統的な知識を記録するために、この映画は最も古いプーラン族の声、特に伝統的なプーラン族の製茶習慣と宗教儀式に関する彼らの知識を伝える。

プロフィール&メッセージ:

私の名前はダオユアン・チーといいます。バスケットボールとフェンシングが大好きで、何よりも映画製作に熱烈な興味を持っている中国の高校生です。ロバート・マッキーの “the story “を読んでから、映画制作が好きになりました。そして、一昨年に『ラスト・ハンター』のようなドキュメンタリー映画制作のプロジェクトに参加するようになりました。ドキュメンタリーは私に喜びを与えてくれるだけでなく、世界をより多く見たり経験したりさせてくれます。世界のさまざまな側面を記録することへの情熱は、どんなことがあっても変わることはないでしょう。

『未来の子ども部屋』(会津 万葉子、鈴木 倫子/慶應義塾大学/日本)

作品概要:

同性カップルであるみのりさんと咲希さん。2人の家には、まだ使われていない部屋がある。大家族のお母さんになることが夢のさきさん。そんなさきさんに対して、夢を犠牲にして一緒にいてもらっているのではないかとみのりさんは葛藤していた。どちらの夢も諦めない。2人が考えているのは、里親制度を利用して2人で子どもを育てることだ。子供を迎えるために部屋を借り、修行のために子どもと触れ合う仕事に就いた。今はまだ何もない部屋には2人の大きな夢が詰まっている。

プロフィール:

慶應義塾大学文学部人文社会学科社会学専攻2年。慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所所属。映像コンテンツ制作の授業で上智大学の水島宏明教授に師事し、ドキュメンタリー制作を学ぶ。

メッセージ:

東京レインボープライド2023で取材をさせていただいた際に、様々な同性カップルの方々と出会い、同性カップルが子供を持つことには多くのハードルがあるということを知りました。それをきっかけとして、法律や血縁にとらわれずに家族を創ろうとする同性カップルの生の声を、映像を通して多くの人に伝えたいと考えるようになり、この作品を制作することにしました。同性カップルが、どのように「家族」を捉え、創っているのかに焦点を当てた、このドキュメンタリーを見て、家族像に新たな視点をもたらすことができれば嬉しいです。

『アリスへ:ニーベルスン 1940年』(マチルダ・ベルンホフト-オサ/ボルダ・ユニバーシティ・カレッジ/ノルウェー)

作品概要:

このアニメーション・ドキュメンタリーは、1940年4月11日のニバシュン爆撃の際のアリスの体験を描いている。

プロフィール:

ノルウェー出身のアニメーター。2023年春にボルダ・ユニバーシティ・カレッジを卒業。リギングとアニメーションを追求し、プリプロダクションに最も興味がある。現在はノルウェー、トロンハイムのBreach VRにて勤務。

『龍のすむ海』(宮村 弥空/日本工学院専門学校/日本)

作品概要:

エコアーティストの田村綾海さんと、海のゴミ問題の現状を見る為に、江ノ島に足を運びました。彼女が実際に見て、感じた事を描く過程を映像に収める事で、視聴者にアートを通してSDGsに取り組む事で見える未来への可能性を感じ、考えてもらう作品に仕上げました。

プロフィール:

熊本県出身。映像制作を仕事にしたいと思い専門学校に進学を決め、上京。2023年に卒業、現在はテレビ番組の制作会社に入社、情報番組の放送に携わる。

メッセージ:

本作品を通じてSDGsに対して関心をもってもらい、SDGsに取り組むことで見えてくる未来への可能性を感じて頂きたいと願い、企画を立ち上げました。本作品ではキャンピングカーで全国を旅しながら各地の問題に触れ、作品を描く廃材アーティストの田村綾海さんと神奈川県の海に赴きました。アートの視点からSDGsの取り組みを行うアーティストの活動をスタイリッシュに切り取ることを目的とし、まるでPVのような格好良さ、美しさを意識しながら制作しました。

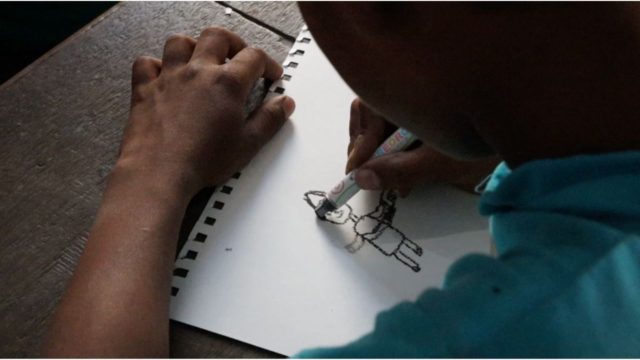

『as long as children are there to learn』(松本 大河、三宅 佳穂/慶應義塾大学/日本)

作品概要:

インドでは宗教、カースト、家庭環境、貧困、様々な要素が絡み合い、多くの子どもたちが勉強することを諦めて物乞いや労働をしています。そんな複雑な状況を手の届く範囲から変えるために、子どもたちと真摯に向き合うNGOやNPOの教育者を捉えた作品です。

プロフィール:

慶應義塾大学公認学生団体S.A.L.所属。フリーマガジンの製作、講演会、展示会などを通して国際問題や社会問題の発信活動を行っている。2023年春に貧困と教育の現場、そして支援の在り方を模索するためにインドに渡航した。

メッセージ:

不自由なく教育を受けて、自分で進路を選択できる私たちは恵まれている。だからその環境を存分に活かさなければいけない。頭では分かっていても、私たちは贅沢なもので、ついつい不満ばかり口にしてしまいます。しかし私たちは、この春にインドを訪れ、夢を持っていてもそれに向かって努力することを諦めなければいけない子どもたちに出会いました。そして何より印象に残ったのは、その子どもたちを暖かく見守る教育者の眼差しと、その奥にある葛藤でした。彼らは“どうしようもない”問題になんとか立ち向かおうと日々試行錯誤しているのです。私たちと全く異なる問題を抱えるインドの子どもと教育者のために、私たちが出来ることはあるのでしょうか。彼らの姿を通して、支援の第一歩として私たちの当たり前を見つめ直す機会を提供できれば嬉しいです。

『ソング・オブ・ザ・ウェイブス』(コロンブ・ド・ヴァラヴィエーイ/IIMデジタルスクール/フランス)

作品概要:

地中海を漂流する移民船は、奇妙な現象に直面する…。

プロフィール:

コロンブ・ド・ヴァラヴィエーイは2019年にIIMデジタル・スクールに入学し、アニメーションを学ぶことを決心。彼女はこの芸術形態に、彼女の3つの熱烈な情熱、すなわち書くこと、描くこと、音楽を絡ませる機会を見出す。中身のあるストーリーテリングへの欲求に突き動かされ、彼女はチームと協力して卒業制作映画として本作を作り上げ、監督を務める。アニメーションの未来を切り拓き、斬新で心惹かれる作品を世に送り出したいと願っている。

『町の平和を記録する 〜半世紀の地域文化貢献〜』(銭晟揚/上智大学/中国)

作品概要:

長野県御代田町にある世界一小さなテレビ局。スタッフは社長の石川伸一氏を含めて2人。40年以上、毎日欠かさずこの町のあらゆる「平和」を記録し続けてきた。町の「記録係」として、文字通りの地域密着放送。今日も、彼はこの町を走り回っている。

プロフィール:

日本で生まれて三ヶ月で中国上海へ旅立つ。中国で10年間過ごした後、10歳の頃に来日した。カナダと日本両方のディプロマを取得できる高校を卒業し、現在に至る。13年間続けてきた特技はマジックである。

メッセージ:

地方町の復興再生はしばし日本の社会問題として取り上げられています。このような、地域密着放送をしているテレビ局ももうほとんどありません。世界一小さなテレビ局という肩書きがありつつも、そこには半世紀ほどの記録が残っています。この記録は町の人々にとっても、大切にあり続けられるものです。これは、他愛もない平和の中の一角だと感じたからです。

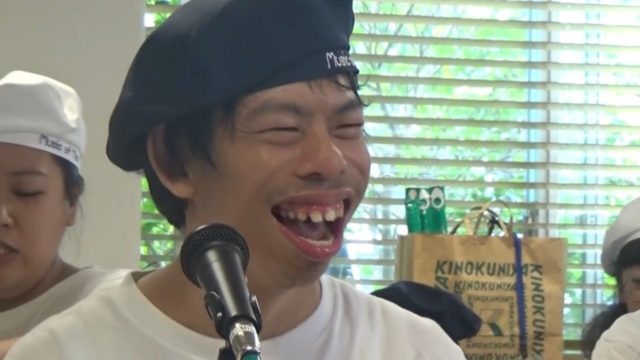

『今日もここから』(櫻井 乃衣、中野 美子、白坂 日葵、 竹下 晋平/上智大学/日本)

作品概要:

神奈川県藤沢市にある、知的障害者のための就労支援施設「Music of Mind」。就労支援としては珍しい、音楽を仕事とする事業所。ライブに向けて練習に励む日々。その中で人一倍楽しそうに歌う、新井裕樹さん(26)。彼にとって歌うとは、それを仕事とするとは。

プロフィール:

上智大学文学部新聞学科2年生4名で制作。水島宏明教授の元、ドキュメンタリー制作を学ぶ。本作が初めての映像作品である。

メッセージ:

いたるところで多様性の尊重が謳われる今の社会。「自分らしく生きる」とは何だろうと自問している中で出会ったのが、ありのままに、生き生きと、歌い、踊り、演奏する彼らでした。その姿は、私たちの目にとても輝いて映りました。障害者でもできることではなく、彼らのやりたいことができる場所。ここから見えた「自分らしく生きる」とは何かを描きました。

『その声に耳を傾けて』(椋木 りあん、楠本 夏花、湯沢 澪央/上智大学/日本)

作品概要:

東京都の港区と新宿区の間に位置する明治神宮外苑。100年以上歴史が続く緑豊かなこの場所は、企業の再開発によって一部が失われようとしている。再開発に反対し学生団体も運営する大学生の楠本夏花は、始まってしまうこの再開発に、どう向き合っていくのか。

プロフィール:

上智大学文学部新聞学科・水島ゼミ所属の3名。新聞学科の水島宏明教授のもと、ドキュメンタリー作品を制作。今回が初めての作品。

メッセージ:

視聴者が東京のど真ん中にある明治神宮外苑の自然の大切さを感じ、再開発の工事が迫っている状況だとしても楠本夏花が活動を続けるワケを体感してもらいたい。

\PEACE DAY × 国際平和映像祭 2023参加者募集中!/

毎年9月21日は、国連が定めたピースデー(国際平和デー)です。毎年ピースデーに合わせて開催している「平和」や「SDGs」をテーマとした学生が対象のショートフィルムの祭典、国際平和映像祭(UFPFF, UNITED FOR PEACE FILM FESTIVAL)ですが、第13回目となる今年は初めて一般財団法人PEACE DAYとの共催イベントとして、9月18日(月・祝)東京のヒューマントラストシネマ渋谷にて9月15日(金)~9月21日(木)に開催される「PEACE DAY WEEK」のメインアクションの1つとして開催されます。

第1部 PEACE DAYスペシャルプログラムでは、2024年1月劇場公開予定の映画で、2人のノーベル平和賞受賞者、ダライ・ラマ法王とデズモンド・ツツ大主教の歴史的対談映画『ミッション・ジョイ ~困難な時に幸せを見出す方法~』(ユナイテッドピープル配給)の特別先行上映となる日本プレミア上映を行います。アフタートークには、世界的話題作『happy – しあわせを探すあなたへ』のプロデューサー清水ハン栄治さんが登壇します。

English

English

Comments are closed.